Fue en este tiempo de desposada cuando se le comunicó a María que iba a concebir del Espíritu Santo. «Y antes de cohabitar con José se encontró en estado de gravidez. Con esto María quedaba colgada sobre un abismo.

Aquí comenzaba el drama del silencio de María. En la medida en que fueran pasando los meses, las consecuencias visibles de la Encarnación irían haciéndose cada vez más evidentes. Y habrían de dar fundamentos para rumorear que María había dado un paso deshonroso, incluso adúltero. Podía ser lapidada en la plaza pública, según la ley y las costumbres. Humanamente estaba perdida.

¿Qué hacer? ¿Explicar lo sucedido a algunos familiares, para que éstos transmitieran la noticia a la opinión pública? Nadie daría crédito. Además, la explicación resultaba tan absurda como infantil; todos ridiculizarían a María, y el rumor maligno se extendería rápidamente como el fuego. Y lo peor, los ecos de la maledicencia habrían de recaer un día sobre el Hijo.

¿Qué hacer?

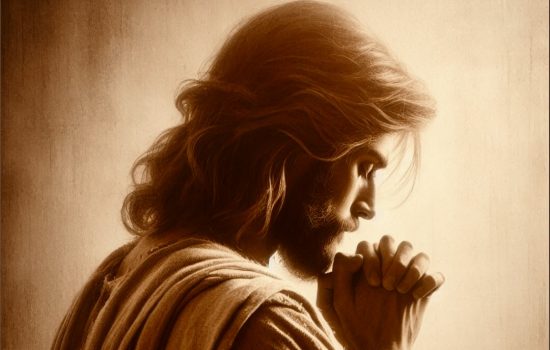

Cuando una persona vive intensamente la presencia de Dios, cuando un alma experimenta inequívoca y vitalmente que Dios es el Tesoro infinito, Padre queridísimo, Todo Bien y Sumo Bien, que Dios es Dulcedumbre, Paciencia, Fortaleza…, el ser humano puede experimentar tal vitalidad y tal plenitud, tal alegría y tal júbilo, que en ese momento todo en la tierra, fuera de Dios, parece insignificante. Después de saborear el amor del Padre se siente que en su comparación nada vale, nada importa, todo es secundario. ¿El prestigio? Humo y ceniza.

Dios es una maravilla tan grande, que el hombre que lo experimenta se siente totalmente libre. El «yo» es asumido por el Tú, desaparece el temor, todo es seguridad y uno se siente invulnerable, aunque se coloque al frente un ejército entero (Sal 26). Ni la vida ni la muerte, ni la persecución, ni la enfermedad, ni la calumnia, ni la mentira, nada me hará temblar, si mi Padre está conmigo (Rom 8,38).

Eso mismo debió suceder a María. Por esos meses, María debió experimentar, con una intensidad insuperable, que el Señor Dios es dulzura y ternura, misericordia y amor, que el Padre es una esmeralda brillantísima, plenitud, algo tan inefable que las palabras jamás expresarán, la mente jamás concebirá y el corazón nunca soñará… Que todo lo demás, en su comparación, ni valía ni importaba nada.

María sintió una sensación inmensa de libertad, segura y hasta invulnerable ante cualquier adversidad, pudiendo decir con el salmista: «Bendito sea el Señor, que hizo por mí maravillas de amor, en una ciudad impenetrable» (Sal 30).

«El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué mal podría hacerme el hombre?» (Sal 117).

Como si dijera: Dios es mi tesoro y mi único bien, pueden hacer de mí lo que quieran. ¿Maledicencia?, ¿piedras?, ¿llamas?, ¿marginación?, ¿libelo de repudio? Nada tiene importancia. Sólo mi Dios vale. Sólo el Señor es importante. Lo demás es tierra y polvo.

Y la Madre quedó en silencio. Se sentía inmensamente libre.

Tomado del libro “El Silencio de María” capítulo tercero: El drama de un silencio Subtítulo “Colgada sobre un abismo” de padre Ignacio Larrañaga