Pasó un año completo, durante el cual fui impartiendo casi sin pausas, cursos de espiritualidad franciscana a hermanos y hermanas. Dada la estructura de las Semanas no había oportunidad para llevar a cabo, al menos ordenadamente, los desiertos, ni siquiera los tiempos fuertes.

En este año pude constatar experimentalmente, y por primera vez en la vida, un fenómeno alarmante: cuando se descuida la actividad orante, Dios comienza a transformarse en una realidad cada vez más ausente, distante e inexistente, y acaba por ser un concepto; y, en círculo vicioso fatal, se van perdiendo las ganas de estar con Él.

En la medida en que esto sucede nacen, crecen y dominan los enemigos: el amor propio, la susceptibilidad, el mal humor, el orgullo… Todo esto lo fui observando en mí mismo. Me asusté; y llegué a la conclusión de que los «tiempos fuertes», dedicados explícitamente a cultivar el trato personal con el Señor, son asunto de vida o muerte para un hombre consagrado a Dios.

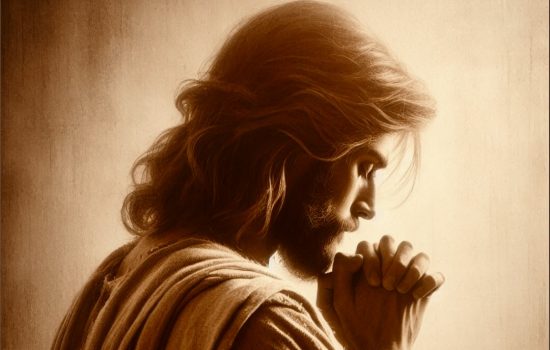

También percibí nítidamente otra cosa: ¡qué fácil es dejar a Jesús para dedicarse a las cosas de Jesús! Se racionaliza con suma facilidad afirmando que las urgencias apostólicas tienen prioridad en todo, y que hoy día lo más importante no es orar, sino comprometerse con los necesitados. Como consecuencia, se va dejando a Jesús en un segundo lugar. ¿Resultado inmediato? Jesús deja de ser aquella presencia gratificante, y, por este camino, El acaba por ser un Jesucristo congelado, desencantado. Ahora bien: sin un Jesucristo vivo, ¿qué sentido tiene la vida evangélica, el celibato, el negarse a sí mismo, el devolver bien por mal, el perdonar al enemigo? Todo se torna en represión y nada tiene sentido.

En aquel año tan vertiginoso tomé conciencia de qué manera, tan insensiblemente podía caer, también yo, en ese círculo mortal, y que no valen las altas experiencias habidas en tiempos pasados si no se persevera. Tomé, pues, una firme resolución: ya que durante el día el programa de las actividades no me permitía cumplir cabalmente con los tiempos fuertes, decidí madrugar diariamente y dedicar sesenta minutos para cultivar la vida privada con Dios, antes de comenzar el movimiento matinal. Y, salvo raras excepciones, así lo he cumplido desde entonces, año 1970, hasta ahora, y siempre en la misma habitación donde dormía.

También me enseñó la experiencia de la vida que, si el tiempo fuerte no se pone en práctica a primera hora de la mañana, los compromisos se van precipitando a lo largo de la jornada hasta que, sin darnos cuenta, ya nos sorprendió la noche y el sueño.

No me ha resultado fácil mantener en pie esta resolución de los tiempos fuertes diarios a lo largo de 27 años. Pronto se dice, pero la verdad es que infinidad de obstáculos se han interpuesto en el camino, y he necesitado una obstinada determinación para poder perseverar contra viento y marea.

Tomado del libro “La Rosa y el fuego” capitulo IV “Turbulencias y altibajos “de padre Ignacio Larrañaga.