Con frecuencia las personas confunden la devoción con la emoción. Ciertamente, la devoción contiene algunos ingredientes afectivos, pero es esencialmente otra cosa.

La devoción es un don especial del Espíritu que dispone al alma para cualquier obra buena. Resumiendo, la devoción es prontitud, disposición, o mejor, disponibilidad. A veces, solo a veces, es el resultado de una visitación divina que se hace presente durante la oración, y sostiene al alma en la alta fidelidad de la actividad orante.

La devoción nos hace fuertes para superar las dificultades, aleja la tibieza, llena el alma de generosidad y hace superar con facilidad las pruebas.

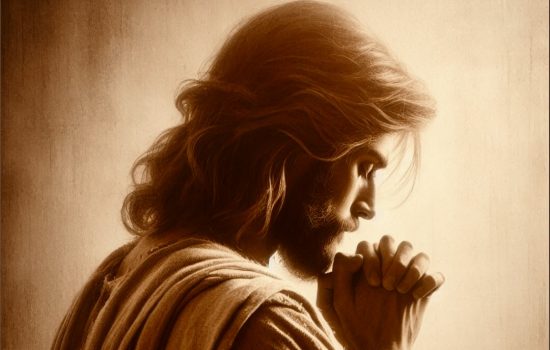

La esencia de la devoción no es la emoción sino la prontitud y la resolución. Jesús sentía en la crisis de Getsemaní, aridez y tedio; pero, al mismo tiempo, tenía prontitud y resolución para cumplir la voluntad del Padre.

La devoción contiene también algunos componentes emotivos, una emotividad que con frecuencia es un factor temperamental. Pero esa emoción no está necesariamente en proporción al verdadero amor; el termómetro exacto del amor es la disposición para cumplir la voluntad del Padre.

Podemos afirmar que toda devoción gozosamente sentida, que impulsa al alma a la superación de sí misma por medio de la negación, es buena. De otra manera encierra peligros sutiles de narcisismo, glotonería espiritual, cualquier cosa parecida a un egoísmo sutil y alienante. Porque se puede buscar la dulzura de Dios en lugar del Dios de la dulzura.

Se comprende que a las almas que vienen de la gran batalla de la vida, la proximidad experimentada de la presencia deliciosa del Señor, les sepa a una enorme compensación en medio de la áspera navegación entre las olas hostiles de la vida.

Creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, es inevitable que cuando esa alma haya alcanzado en algún grado el objetivo divino, experimente una sensación sensible. También esto es parte de la devoción.

Extraído del Libro “Itinerario hacia Dios” de Fr. Ignacio Larrañaga